周坚洪:

生于广东兴宁,毕业于广州美术学院,结业于中国国家画院何加林工作室山水画高研班。现为岭南画院专职画家,二级美术师,粤港澳大湾区美术家联盟中国画艺委会办公室主任,中国画创作研究院院聘画家,东莞市中国画学会副会长。

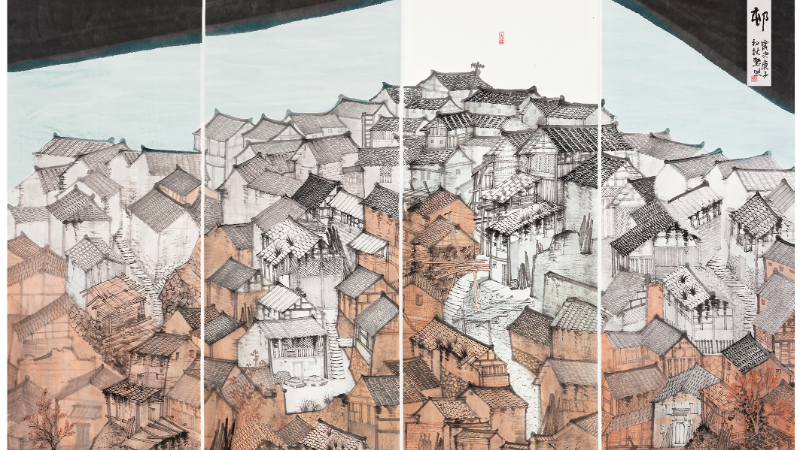

乐 土

安 林(广州美术学院教授、硕士研究生导师)

坚洪画三角洲的水乡已有些年头了,那些浓缩着他成长记忆和浓浓乡情的朴素景物,如今日渐消失,可他仍默默地画着他心中永远的乐土。村舍、瓜棚、水塘、蕉基、菜地、木瓜……这些极富南方特色、朴素而淳厚的平凡小景,让他梦挂魂牵,难以割舍。尽管随着年龄的增长,他游历了不少名山大川、异域他乡,但似乎都只能唤起作画的一时之兴,激情过后,他又身不由己地回到他所眷恋的水乡小景中——他用心地滋养着心中这片得来不易的“一亩三分地”。

他带着本子留连于高楼、厂房浸噬的乡舍田间,或驱车到远离都市、尚未被“污染”的偏僻山乡。他喜欢散发着南方湿润水气的清淡意境,笔下渗化的水墨和透明的色泽恰如其分地呈现了这种清新和谐的意趣。

他坦诚而热情,周围日新月异的事物无可避免地触动他敏锐的神经。他也画那些浸蚀乡土的高楼大厦,“城市风景”这一颇具“时代特色”的命题自然地进入了他的笔墨之中。他画了许多与之相关的“新山水画”并在各种大型美展中引人注目。有趣的是,这些颇有“新意”的创作却无法取代他心中的净土——水乡的蕉风瓜棚和渔塘的湿润之气依然是他躲避喧嚷浮躁的隐逸之地,是他疲惫身心小憩纳凉的最好去处。

他生性平实,调入画院后,更加萌发新的动力。他并没有轻易满足现状,反而认识到自己手中笔墨的苍白和不足。他自觉地向博大精深的传统山水画靠拢,倾心于历代佳作的勾皴点染之中,渴望从中吸取丰富的养分。这种努力使他获益匪浅,也促使他从更大地文化层面去感悟和思考笔下的一草一木。

坚洪是幸运的,找到了自己倾心的、可以托梦和营造心境的山水画作为研究课题,此生不再寂寞。笔耕墨耘后获得无穷的快乐是难以言喻的,我觉得对于画人来说,艺术是一种信仰,有信仰精神便不会苍白。

写于九成居

隐于现实景观中的古意

——周坚洪山水画的一种解读视角

赖志强

“外师造化,中得心源”是中国中古绘画史上影响巨大的理论。从明清时期提出的诸如“读万卷书行万里路”、“搜尽奇峰打草稿”到20世纪中国艺术广为人知的“源于生活”、“深入生活”等观点的提出与践行,在某种程度上都可视为该理论的延伸与衍化。历代不少画家奉作圭臬,其影响之大可见一斑。我以为,周坚洪也是这样一位坚定而热情的践行者。在艺术创作上,没有什么其他事情比投入到自然怀抱中去体验、去写生、去感悟更令他感兴趣了。

熟悉坚洪的人都知晓,无论是小品,抑或是鸿篇巨制,他的作品多源于写生,得之于自然景观的启发。许多小型作品,是他直接根据写生草稿或速写稿整理而成,我们甚或可以根据这些作品大致勾勒出他近年来采风写生的路径。但如果认为他是不假思索纯粹照搬自然的景物,实际上远离了他的创作初衷。在大型作品的创作上,他综合了不同的写生素材,将现实自然景观与心中的山水意象相糅合,创造出既映现当世生活,又呈现出鲜明自我形象偏好的山水画。这是他践行师造化与师心源的一种外化体现。

因曾与坚洪共事,知其一直以来寡言力行,勤于艺事。坚洪自1998年毕业于广州美术学院后,一直潜心艺术创作。其并不固步自封,为寻求艺术的蜕变,于2013年至2015年就读中国国家画院何加林工作室山水画高研班。在京华修业期间及之后,随着见闻与视野的拓宽,他的风格亦随之有了较大的变化。当我重观坚洪较早前的山水画时,才顿时发觉其十年间变化之大。匆匆一瞥,两种截然不同的风貌,让人以为这是出自两个人的手笔。较早前的山水画如《老寨遗韵》(2005)、《暮气》(2006)等,以描绘南方乡野之景为多,点染铺陈,用笔用墨较为柔和轻淡,取清雅拙朴之意。

坚洪在坚持不懈的艺术探索历程中,逐渐形成了现在的山水画风貌。他的山水画描绘工谨整严,坚实造型,不故弄笔墨玄虚,画面传达出质朴的气息,体现了一种少有的恬淡、安闲与明净。从表面上看,他是从大自然写生中寻求创作的资源与灵感,而实际上隐藏于现实景观中的却弥漫着一股幽深的古意。毫无疑问,他的山水画是写生基础上的再创造,不仅体现了自然景观的造型,更是融合了他对山水画的一种历史性的知识。每次看他的作品,都能勾起我的“发思古之幽情”,这是他隐于深处的山水情怀的流露。目之所见,心之所悟,化作纸上烟云,山水画之于坚洪而言,是一条内心隐蔽的桥梁,嫁接了其对古代山水画的知识、技巧、敬意和大自然的万千气象。

在绘画取材上,他有着一以贯之的偏好,如《待渡》(2014年)、《火红的家园》(2015年),以及《云漫村郊》(2013)、《和安村写生》(2014)、《角尾村写生》(2014)、《水乡清韵》(2016)、《田园散诗》(2016)、《幸福家园》(2016)、《休渔》(2017)等,一再表现渔村、水乡、木屋、溪涧等主题。对这些题材的偏爱,反映了画家向往洲渚渔樵的清平世界。

相较于早期的作品,他现在的表现手法更趋成熟、沉着,他的山水画经意地保留了诸多古人的绘画语言。传统山水画的高度程式化的元素一再地出现在他的绘画中,就是鲜明的表征。如《待渡》一画中的波浪表现手法,让人想起南宋马远《水图》中的“秋水回波”和“洞庭风细”;甚至是整幅画面的构成,都不禁使人勾起曾引起广泛争议的《溪岸图》的回忆。可以与《待渡》看作姐妹篇的《火红的家园》表现了一个渔村的景致,搭建的小屋错落点缀于林木之间,为了区别不同种类的树木,他借用古人用不同的形状表示不同树叶的画法,这种对不同树木程式化的表现方式在《芥子园画谱》中就有很好的归纳与呈现。虽表现当下生活,却不无透出一种古意,所谓“腹有诗书气自华”,坚洪是有意识地回向古代的绘画,尤其是对宋画手摩心追。

当然,个别的作品也会呈现出独特之处,像《青海坎布拉写生》(2014年),画面的焦点是一组位于悬崖边蜿蜒而上的民居与礼仪建筑,就像摄影的取景突出主体虚化背景一般,将最值得入画的部分加以描绘。

根据速写进行构思再创作,闲暇时则习字,研读前人书画著述,这是他日常的生活情状。每年他都坚持外出写生,观摩不同山川地理,体验不同的风土人情。将现实与理想化而为一,从而铸造了坚洪现有的绘画风貌。

在一个不断通过创新以彰显自我形象的当下艺术语境中,坚洪并不追逐时风,相反地,他并不刻意通过表面的技法创新或像某些画家那样不断重复某一符号化的母题以呈现自我特质,而是通过常年不断到各地写生、搜集创作素材,将古典的绘画元素与当代的现实景观相结合,进而创造出既合符传统绘画典范,又具有当代气息的山水画。我想这正是坚洪艺术的价值所在!

广州美术学院史论硕士、博士 赖志强

0条评论